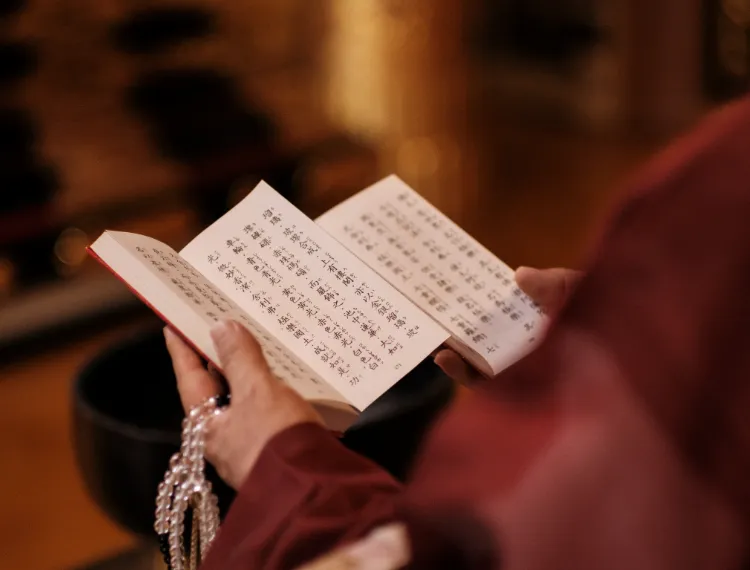

ご法要

楽しい時間だけじゃない。悲しい時間も、人生の大切な時間、幸せな時間へと変えていく

法要を通じて私たちは、先にこの世を去った大切な人が、仏様として今なお自らの傍らにいる事にきっと気づくことになるでしょう。仏様と自分自身の関係性は、誰にとっても同じではありません。同じ家族でも、法要に参加するひとりひとりに、それぞれ仏様との関係性があるはずです。やらなきゃいけない事だからする法要、参加しないといけないことだから参加する法要では迷惑で、退屈なものになるのは当然だと思います。正圓寺では関わったすべての人が「やってよかった」「またやりたい」と思っていただける法要を目指しています。法要に不慣れな方も、まずはお気軽にご相談ください。

月参り

正圓寺では、毎月のご命日に僧侶がご自宅にお伺いし、お仏壇や御本尊の前でお経をお勤めする「月参り」を行っております。

特にお仕事を引退されるなどして自宅で過ごす時間が増えた方々にお勧めしております。

毎月決まった日に僧侶がお伺いし、共に手を合わせる時間を持つことで、心身ともに規則正しい生活リズムを保つことができます。

自分へと命を繋いできた先祖のみならず、これまでの人生で関わった無数の人々とのつながりを私をこれまで生かしてきた仏縁として手を合わせていく日々。

自分や家族のために生きた現役時代とは異なり、より広い視野や価値のためにこれからの時間を生きるそんな機会となるかもしれません。

月参りの仕組み

- 基本的には、直近に亡くなられた方の命日にお伺いいたします。

- ご都合に合わせて、毎月のお参りの日にちをお選びいただくこともできます。

- 日にちと大まかな時間を決めください。(複数のお宅を回る都合上、指定時間から前後する場合がございます。ご了解ください。)

- ご都合が悪い場合は、事前にご連絡ください。

高齢者見守り協力事業者としての取り組み

2024年、正圓寺は名古屋市の「高齢者見守り協力事業者」に宗教法人として初めて登録いたしました。

この事業は、地域の事業者が協力して高齢者世帯を見守り、孤立を防ぐことを目的としています。

残念ながら、正圓寺と縁のある方にも、自宅でひとりで亡くなり後日見つかる、といったケースもこれまでございました。

人生の最後の日々が、孤独や不安に満ちたものでなく、感謝と安心に包まれたものとなることを願いこの事業に加わりました。

私たちは「高齢者見守り協力事業者」として、月参りを通じて、以下のことを目指しています。

- 月参りを通じて、高齢者の方々の生活状況を定期的に確認し、孤立を防ぎます。

- 毎月のお伺いにより、高齢や認知機能の変化に伴う生活の変化にいち早く気づくことができます。

- 異変を感じた場合、行政に連絡し、必要な福祉や医療サービスにつなげます。

正圓寺は、地域社会の一員として高齢者の方々を見守ってまいります。ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

※高齢者見守り協力事業の詳細については、名古屋市のホームページをご覧ください。

https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000062824.html

よくあるご質問

- 季節ごと、例えば3ヶ月に一回お参りに来てほしいのですが可能ですか?

-

可能です。

頻度はご自由にお決めいただけます。

- 月参りにあたって、お供え等用意するものはありますか?

-

特別に必要なものはありません。

普段通りで結構です。小さめの蝋燭とお線香をご用意いただければ使わせていただきます。

葬儀

もし、今ご家族や大切な人が亡くなったばかりでこのページを読んでいる方へ。

今は不安や、悲しみ、あるいは怒りや興奮が心に生じていることと思います。その辛い気持ちもまた亡くなった人から渡された大切な気持ちです。葬儀とその後の仏事を通じて、私たちは去っていった人と再び出会うことができます。その関係性は「人と人」から「仏と人」に変わりはしますが、お互いに大切に思いあっている事はずっと変わりません。

正圓寺では、この悲しい時間、幸せとは言えない時間を人生における大切な時間へと変えていく事が出来るのが、葬儀や仏事のありがたさであると考えています。

ご連絡いただけたらお伺いし、まずご遺体の横でお経(枕勤めといいます)をさせていただきます。その後、亡くなられた方がどう生き、どう亡くなられたかをよろしければ教えてください。話すことがつらければできる範囲で結構ですから。

葬儀の流れ

-

ご逝去

まずもって、正圓寺にご一報いただければと思います。(深夜でもご対応いたします)お電話にて枕勤めにお伺いするタイミングを相談いたします。亡くなられたのが病院の場合は、すぐにご遺体を搬送することを求められる場合がありますので葬儀会場においての枕勤めが多いです。ご自宅で亡くなられた場合、ご自宅にお伺いする事もできます。

-

葬儀社手配

指定の葬儀社はございません。葬儀社の方に付き合いのある寺院をお尋ねされた際には「名古屋市西区の真宗大谷派の正圓寺」とお伝え下さい。(宗派ごとにお飾りが変わるため)

-

ご遺体搬送・安置

枕勤め・葬儀打ち合わせご遺体の安置が済みましたら、その場にお伺いし読経を行います。その際に葬儀の打ち合わせも行います。

-

通夜(約30分)

葬儀の前日に行う法要です。通夜に先立ちまして、白木の位牌(仮位牌)に法名を記入してお渡しいたします。ご自宅に繰り出し位牌(写真)がありましたら、中の板を1枚お預かりいたします。法名を記入し、通常忌明け法要の際にお渡しいたします。

-

葬儀告別式(約30分)

葬儀並びに告別式を行います。基本的に導師および伴僧の2名でお勤めいたします。

-

火葬、炉前の読経

(約10分)火葬場に僧侶が同行し、炉前にて読経いたします。

-

初七日法要(約30分)

火葬後、通常は葬儀会場に戻ってお勤めする法要です。

-

七日参り

基本的に、ご自宅にお伺いし仏壇あるいはお内仏の前でお勤めいたします。

ご遠方あるいは、お勤め世代の方は省略する場合もございます。 -

忌明け法要(約60分)

満中陰とも言います。正圓寺では名古屋地区の風習として三十五日(亡くなられた日から数えて35日目)でお勤めすることが多いですが、希望に応じて四十九日でもお勤めいたします。場所は、ご自宅、正圓寺、あるいは会館等で行います。

詳細は以下「忌明け法要について」を御覧ください。 -

百か日法要

葬儀に係るお布施

(費用)について

お布施の金額は、本来は寺院が指定するものではなく、皆様がご家族とそしてなにより仏様とご相談して決めていただくものと考えております。お布施の額に悩むこと、その悩み自体も価値のある尊いものです。

しかしながら、それでも決められないという事もあるかとは思います。

寺院維持を預かる立場として参考までに申し上げますと30万円~のお布施をお願いしております。

(法名に院号をつけられる際には、本山・東本願寺へ納入する8万円を別にお納めいただきます。)

こちらは上記日程のうち枕勤めから初七日法要までをお勤めするお布施となります。七日参り、忌明け法要といった法要をお勤めする際には、その都度お納めいただきます。

葬儀告別式には導師、伴僧の2名で出仕いたします。もし人数の変更をご希望の場合はご相談ください。

※一日葬・直葬について

可能です。直接あるいは葬儀社経由でご相談ください

よくあるご質問

- 枕経の場所はどこで行なったらよいでしょうか?

-

ご自宅あるいは葬儀会館で行うことが多いですが、施設の許可があれば病院あるいは老人施設で行うことも可能です。

施設にお尋ねください。

- 法名を付けずに葬儀は可能ですか?

-

先に亡くなられた方を法名(仏弟子としての名乗り)で呼び表すことは、私たちにとって大切なことと考えているため、正圓寺で葬儀を行う場合必須となります。

- 以前正圓寺で葬儀等を行なったことがあるはずですが、詳細がわかりません。

-

記録がある限りお調べすることができますので、お尋ねください。

- 家族葬で行いたいのですが可能でしょうか?

-

可能です。基本的には葬儀の内容は家族葬でもそれ以外でも変化はありません。

家族葬とは一般に親族以外の関係者(会社同僚や友人等)の参列を前提としない葬儀のことをいいます。

浄土真宗の場合、亡き人を仏として受け止めていくことが最も重要なことであり、葬儀はその大事な機縁となります。

家族葬とする場合、参列者以外で生前の亡き人を知る人がその喪失を受け止めていける方法もまた考えていく必要があるでしょう。

- 故人は、人生の最後を老人施設で過ごしました。葬儀とは別にその施設で法要を開きたいと思います。

-

施設によっては施設を使わせてもらえることもあります。

ぜひご相談ください。

法事

① 伽陀

② 表白

③ 仏説無量寿経

④ 休憩5分程度

⑤ 正信偈同朋奉讃

法事は亡き方のご命日を機縁として、私たち一人ひとりが仏法に遇わせていただく仏事です。それと同時に、忙しい現代社会において家族が顔を合わせる貴重な機会でもあります。

現代の忙しい生活の中で、家族全員が顔を合わせる機会はどんどん減っています。年末年始の帰省も簡素化され、かつての賑やかな集まりは少なくなりました。だからこそ「法事くらいは家族みんなで集まろう」—法要の場はそのような貴重な時間ともなるはずです。

仏様と自分自身の関係性は、誰にとっても同じではありません。同じ家族でも、法要に参加するひとりひとりに、それぞれ仏様との関係性があります。そして、共に故人を偲ぶことで、家族のこれまでの時間や思い出も自然と語られて紡がれていくのでしょう。

月ごとのご命日を「月忌(がっき)」、年ごとの当月当日のご命日を「年忌(ねんき)」または「祥月命日(しょうつきめいにち)」と呼びます。特に百ヶ日から一周忌(亡くなられて満一年後)、三回忌(満二年後)、七回忌(満六年後)・・・五十回忌(満四十九年後)、以後五十年ごとに勤められるのが「年忌法要」です。(下記表参照)

| 法要 | 時期 |

|---|---|

|

初七日

|

なくなられた日を一日と数えて

7日目 |

|

四十九日

|

なくなられた日を一日と数えて

49日目 |

|

百か日

|

なくなられた日を一日と数えて

100日目 |

|

納骨

|

納骨のとき

|

|

入仏

|

お仏壇に新しくご本尊をお迎えした時

|

|

新盆

|

四十九日法事後初めて迎えるお盆

|

|

一周忌

|

なくなられて1年目の命日

|

|

三回忌

|

2年目の命日

|

|

七回忌

|

6年目の命日

|

|

十三回忌

|

12年目の命日

|

|

十七回忌

|

16年目の命日

|

|

二十三回忌

|

22年目の命日

|

|

二十五回忌

|

24年目の命日

|

|

二十七回忌

|

26年目の命日

|

|

三十三回忌

|

32年目の命日

|

|

五十回忌

|

49年目の命日

|

お布施の目安

お布施の金額は、本来は寺院が指定するものではなく、皆様がご家族とそしてなにより仏様とご相談して決めていただくものと考えております。お布施の額に悩むこと、その悩み自体も価値のある尊いものです。しかしながら、それでも決められないという事もあるかとは思います。

寺院維持を預かる立場として申し上げますとご法事の場合3万円~のお布施をお願いしております。

また、正圓寺を会場とする場合は5万円~のお布施をお願いいたします。

申し込みフローチャート

-

お日にちの選定

- 法要は原則としてご命日当日にお勧めしますが、前後することは問題ありません。ぜひ、縁のある皆様でご参加できるお日にちで行なってください。

- 土曜日・日曜日・祝日には法要が集中しますので、お早めにお問い合わせください。

- お問い合わせ:

電話番号 052-531-3723、またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

-

場所の選定

お問い合わせの際、ご法事の会場をお決めいただきます。主に以下の4種類の方法があります。

- ご自宅の仏壇、あるいはお内仏の前で行う

- 正圓寺の本堂で行う

- 正圓寺が運営する都市型納骨堂顕龍殿で行う

- 会館等の貸し会場にて行う

-

準備

- ご自宅の仏壇で行う場合

-

- 蝋燭

- 忌明け法要までは白蝋燭

- 百か日法要および一周忌以降の回忌法要の際には朱蝋燭

お年忌を勤めるとは、亡くなられた方をご縁として、残された私たち一人ひとりが仏様の教えに触れ、念仏申す身となったことを慶ぶ大切な行事です。

つまり慶事なので朱色の蝋燭を用いるのが本来ですが、白色のものでも問題ございません。

大きさはお仏壇にもよりますが、燃焼時間1時間のものか、30分のものを2本ご用意ください - おもち、丸餅(一合餅:10個)

※あれば

詳細は以下「ご法事の際の仏壇飾り」を御覧ください。

- 線香 1,2本

- 焼香セット(炭・香)

※あれば

- お供え

※あれば

- 蝋燭

- 正圓寺の本堂あるいは納骨堂顕龍殿で行う場合。

-

基本的なお飾りは正圓寺で行います。

- 位牌あるいは過去帳あるいは法名軸

- おもち、丸餅

※あれば

- お供え

※あれば

- 遺影

※あれば

これらは、お持ちいただいた場合は法要時にお供えさせていただきます。

お供えはお持ち帰りいただくこともできます。 - その他の会場(会館等)の場合

-

会場ごとに異なりますので会場にお尋ねください。

-

当日

正圓寺近隣でない場合、自動車にてお伺いすることとなります。

僧侶の駐車箇所について事前にご相談させていただきます。

お墓での納骨

亡き人を偲ぶ心は、お墓の有無に左右されるものではありません。

モノや形より、手を合わせていく思いが大切。

ただ、思いを長く保つ事はモノを保つよりずっと難しいものです。

思いを確かに受け継ぎ、育てていくための場所がお墓なのだろうと思います。

正圓寺墓地のご案内

当寺の墓地は、名古屋市にある八事霊園内に位置しています。

お墓に関する手続き

- 既にお墓をお持ちの方

-

追加での納骨

- 墓前での読経を行った後、納骨を執り行います。

- 墓石や墓誌に新たに名前を刻む場合は、石材店にご相談ください。

- 新たにお墓を建立される方

-

- まずは正圓寺にご相談ください。

- 八事霊園の見学と区画の選択をしていただきます。

- 墓石の選択は石材店と相談の上で行います。(石材店には指定があります。お尋ねください)

- 真宗大谷派の伝統に則り、墓石の正面には「南無阿弥陀仏」または「〇〇家先祖代々」と刻むのが一般的です。

- 墓石の建立後、入仏法要および納骨法要を執り行います。

- お骨を納めます。

年間管理とお盆経

- 毎年8月8日に、八事霊園内の正圓寺墓地においてお盆経を勤めております。

- この機会に年間管理料およびお盆経のお布施をお納めいただいております。

- ご都合が悪くお越しいただけない場合は、お振込でのお支払いをお願いしております。

- お越しいただけない場合でも、墓前にて読経をさせていただきます。

お問い合わせ

お墓やお骨に関するご質問、ご相談は随時承っております。当ホームページに記載の無い内容についてもお気軽に正圓寺までお問い合わせください。

よくあるご質問

- 樹木葬や海洋散骨を検討しています。可能でしょうか?

-

正圓寺では設備や手段の用意ができないため、当該事業者に直接ご連絡をお願いいたします。

その際の法要についてはご相談ください。

- 八事以外の場所にお墓を建てることはできますか?

-

可能です。

正圓寺が管理する墓地は当ページで紹介した八事のほか、可児市に一部区画があります。正圓寺以外の場所にお墓を建てる場合、墓地の建立後の入仏法要を施設管理者と打ち合わせの上で執り行わせていただきます。

法名について

私たち、真宗大谷派では“戒名”ではなく“法名”を名乗りとしています。

亡くなってからつけるというイメージがありますが、これからの人生をどのように生きるか、その思いを表す名乗りが法名です。

ぜひ、生前法名を取得しましょう。

法名の意味

法名は、聞法者として、また後に続く人々を教え導く仏さまとしてのお名前です。

仏さまは、親や先祖に限りません。自分を活かし導いてくださる存在のすべてを“仏”として敬い、共に手を合わせていくことが私たち浄土真宗の営みです。

法名取得のタイミング

法名を得る時期に決まりはありません、思い立った時があなたにとって最も適したタイミングと言えます。

以下はしばしば選ばれるタイミングです。

- 配偶者や家族の死去をきっかけに

- 仕事を引退し、次の人生を迎えるにあたって

- 子供の独立をきっかけにして

- 病気をきっかけにして

- 終活の一環として

法名の形式

- 「釋◯△」「釋尼◯△」

- 院号を加えて「◇◇院釋◯△」

法名授与の流れ

-

正圓寺にご連絡ください。

-

お話をお伺いし、あなたの大切にしている価値や思いを基に法名を選定いたします。

-

基本的にはお名前から一字を取り、もう一字を合わせる形で選定しますが、ご希望の文字がある場合はお伝えください。

-

女性の法名には、慣習として「尼」の一字を選定しておりますが、用いる・用いないは選択可能です。(選択理由をお伝えいただく必要はありません)

- 法名はその性質上、すべて自分で決めるというものではなく、与えられるものであることが大切と考えています。

- 法名選定にはお志をお納めいただきます。

- 院号法名を選定する際には本山・東本願寺に別途8万円を正圓寺を通じてお納めいただきます。

- 法名を生前に選定している場合、葬儀の際に新たに付け直す必要はございません。

- 当山正圓寺が選定した法名をお持ちの方の葬儀を正圓寺がお勤めする場合、法名選定のお志を葬儀に際するお布施から引かせていただくことができます。

帰敬式

- 法名をいただき、仏弟子として生きていくことを誓う儀式が帰敬式です。

- 法名取得後には、「名古屋別院での受式」「本山・東本願寺での受式」をお勧めしています。